北井一夫写真集『過激派の時代』に寄せて/山本義隆

10・8山﨑博昭プロジェクトは、2015~17年の「日本のベトナム反戦闘争とその時代」展開催にさいして、写真家・北井一夫氏の貴重な写真を使用させて頂きました。 その北井氏が昨2020年に写真集『過激派の時代』(平凡社)を出版するさいに、氏から求められて書いたのが、以下のエッセーです。

今回、出版社の了解を得て、プロジェクトのホーム・ページに載せて頂くことなりました。 当プロジェクトへの北井氏の協力に御礼申し上げます。

2021年6月 山本義隆

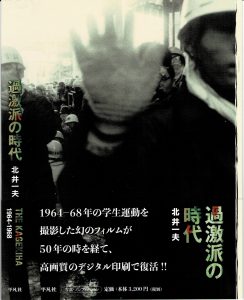

▲北井一夫『過激派の時代』(2020年10月刊、定価3,520円(本体3,200円)、発行:札幌宮の森美術館、発売:平凡社)

『過激派の時代』に寄せて 山本義隆

率直に言って、写真家・北井一夫氏の名前を知ったのは比較的最近のことだ。10・8山﨑博昭プロジェクトの発起人の一人として、私はこの数年間その活動に関わってきた。そのプロジェクトは「日本のベトナム反戦闘争とその時代」展を2015、16年に東京上野の画廊と京都精華大学で、そして翌17年にはベトナムのホーチミン市戦争証跡博物館で開催したのだが、私はその準備過程を中心的に担ってきた。その展示会に北井一夫氏の、とくに山﨑博昭君が機動隊に殺された1967年10月8日の羽田弁天橋での闘争を撮影した一連の写真を使わせて貰ったことから氏を知った。

その10月8日の闘争現場の息をのむような迫力の写真は、圧倒的な枚数のベタ焼きとともに今回の写真集『過激派の時代』にも収録されているが、それらはその私たちの展示会の目玉だったのだ。氏が私たちにその作品の使用を許可して下さったことに、つよく感謝している。

かつて、1960年代後半から70年代前半にかけての闘争現場の写真で、あちらこちらで使われていて印象に残っている写真がいくつかある。三里塚の反対同盟の少年行動隊の子供たちが団結小屋の前で勢ぞろいしている、パンフレットの表紙などにも使われていた写真などがそうだ。その写真について言うと、それは今から50年も前の1970年に出版された『壊死する風景――三里塚農民の生とことば――』という、反対同盟の人たちの語りを収録した書物のグラビアに他の数枚の写真とともに使われているもので、多分これがはじめて出たときのものだろう。だから私は、その本を読んだ70年代半ばにはその写真を見ていたはずだ。しかし当時、その撮影者が誰であるのかといったことは気にも留めなかった。実際にも500頁近い上下二段組のその大部な書物のなかで、撮影者の名前は奥付のところに慎ましく「写真 北井一夫」とあるだけで、他にはまったく出てこない。そんな次第で、それらの貴重な写真の撮影者が北井氏であることを、最近になって知ったのだ。

しかし今にして思えば、その一連の画像のインパクト、その訴求力は強烈であり、凡百の文章表現を圧倒している。

氏の写真集に、2015年にドイツで出版された『アジテーター(AGITATORS)』がある。1967年秋の二度にわたる羽田闘争から翌年の佐世保原子力空母寄港阻止闘争、王子野戦病院開設阻止闘争、そして成田闘争にいたる、今回の『過激派の時代』と重なる当時の闘争の写真を集めたものである。その冒頭のドイツ人編集者の「まえがき」に書かれている。

日本の歴史をわずかなりとも知っている者には、1960代末の成田空港拡張をめぐる権力にたいする多くの日本人民の抵抗がどれほど滅法な(ungeheuerlich)ことであったのかを窺い知ることができるであろう。学生の幾つもの大きな組織が地域の民衆と手を組んで、開発計画にたいして激しくそして時には実力でもって立ち向かったのだ。……

北井一夫はその時代の幾つかの印象的な主題を捉え、闘いに密着することで、ドキュメント的なるものを大きく越える画像を創り出すのに成功している。(以下略) 2015年 Roland Angst

その「ドキュメント的なるものを越える画像(Bild die weit über Dokumentarische hinausgehen)」とはどういうことだろうか。普通に考えれば中立的で客観的な報道写真と異なる、闘う者のサイドからの写真ということであろう。しかし、そのことの意味は、必ずしもわかりきったことではない。

▲北井一夫『写真家の記憶の抽斗』(2016年12月刊、定価1,760円(本体1,600円)、日本カメラ)

以前には北井氏の名前も知らなかったのだけれど、先に述べたような経緯で氏を知った私は、2017年に氏のエッセー集『写真家の記憶の抽斗』という本が出版されたのを書店で知って、購入し読ませてもらった。今から2年ほど前だ。闘う者の側で撮影することの、ロゴスとは言わないまでも、そのパトスを知りたかったのだ。もちろん闘争現場の写真を撮る者は、闘う者のサイドに立ってであれ、イコール闘う者ではない。しかし闘う者との位置関係も、そして闘う相手と対峙する姿勢や距離のとり方も、マスコミの報道写真家のものとは決定的に異なるだろう。同書にはつぎのような記述がある。

警察は全学連活動家の活動家たちが写っている私が撮った写真のネガフィルムを欲しがっていた。何かの理由で私が逮捕されてフィルムを押収されて、それを証拠に活動家たちが逮捕されるようなことがあれば、私の写真活動は断念に追い込まれることがわかっていた。フィルム、ベタ焼き、プリント類の押収を警戒して、自宅に置かないように気をつけた。誰にも気づかれない知人宅に、それも半年ごとに場所を移動しながら、1966年から1972年までそれらを隠し続けた。

闘争者を撮る写真家の闘いには、当然のことながら撮影現場だけではなく、その後の何年間もの細心の注意と警戒心が求められたのであり、人に知られることのない闘いの持続があったのだ。写真への情熱と闘争者への共感がそれを支えていたのであろう。

北井一夫氏は1944生まれであるから、それらの写真は20代前半のものである。氏の当時の写真について、特定の党派に偏っているという印象をもつ者も少なくないかもしれない。それはおそらくたまたまの経緯や人間関係からそうなったのであり、政治的な判断やイデオロギッシュな選択の結果ではないであろう。そして氏がそのような写真から離れていったのも、闘争そのものに疑問を感じたからではなく、自身の写真が特定の政治党派のプロパガンダに使われるのが一人のアーティストとして堪えられなかったからであろうと推測される。実際、『記憶の抽斗』には、その後、中国に行ったさいに中国の若いカメラマンと話し合ったときのことが書かれている。

芸術はすべて共産党政治のために役立たなくてはならないという政治宣伝のための写真から解放されて、〔中国の〕若い写真家たちの多くが最初に飛びついて自由に選んだテーマは、普通の人たちの生活であった。私は、「三里塚」を撮り始めた1969年から彼らと同じ考えで撮っていたので、彼らとの共通点を見つけられたことがなによりうれしかった。

そんなわけで北井氏の写真は、その後、1969年末ころから大きく変わっていったように見える。その頃に氏は撮影拠点を三里塚に移し、現地で3年にわたって撮影を続けている。そう聞くと、当時を知る者には、単純に闘争現場を成田の空港建設反対闘争に移したのかと思われるが、必ずしもそうではない。『記憶の抽斗』には書かれている。

今ではもう成田国際空港は既成の事実になってしまったが、千葉県成田市三里塚は、1960年代から50年以上も、特に70年代は「三里塚闘争」と呼ばれた大農民闘争があった土地なのだ。政治によって左右される学生運動の写真をやめて、そういう三里塚で、農民が生活する場の風景と日常生活の写真を撮ろうと思った。……

写真は都市論だということがこの時代よく語られていた。同世代の若い写真家たちは新宿や渋谷を撮った。しかし若者の熱気にむせかえる都会を好きになれなかった私は、都会を離れて、経済成長とともに過疎化して崩壊にむかう日本の農村を撮ろうと考えるようになった。

実際、北井氏の三里塚の写真はストレートな闘争の写真ではない。たしかに「空港建設に反対であることをはっきり意思表示した写真にしたかったので、代執行の日は、地下に掘った穴の中に私も反対同盟の人達と一緒に立てこもった」とはある。しかし氏の写真は、滅びゆく農村の原風景と大地の写真であり、共同体の崩壊に抗う農村の老人や主婦の肖像であり子供たちの群像である。それらは正面切って空港建設を糾弾する絵ではないが、しかし無言で立ち尽くす農民たちの姿をとおして、自身の立場を静かに語りかけている。

「三里塚は、私に写真は何を撮るべきかを教えてくれたと思っている」という氏の述懐は、その後の氏の歩みを示唆している。実際、氏はその後、1979年まで「村へ」と題するシリーズの写真を公表する。そのモノクロの写真は、今はすでにその多くが失われた日本の農村の原風景を写し取って今に残している。

写真集『三里塚』は1971年に出版され、翌72年に日本写真協会新人賞を受賞している。さらに1976年には「村へ」のシリーズで第一回木村伊兵衛賞を受賞する。写真集『村へ』は80年に出版された。『記憶の抽斗』にあるように、北井氏は「これまでの私の写真は、都市を離れて、時代とともに崩壊して行く日本の村を、その生活や風景、家族を撮ろうと考えて撮っていた」のであった。日本列島が高度成長の余韻とバブルに浮かれているときに、氏はその周辺でとり残される部分にひたすら眼を向けていたのだ。

このように滅びゆく農村の風景や人たちを撮りつづけてきた北井氏が、今回、齢70を越えてあらためて半世紀前の闘いの画像の出版を決意したのだ。このことに感慨深いものがある。

何があったのだろう。

私自身の記憶では、1995年の阪神・淡路大震災、そして、いうまでもなく2011年の東日本大震災と福島第一原発の崩壊がある。テレビの映像で見た福島の原発事故の衝撃は勿論のこと、阪神・淡路大震災のほぼ一か月後と二か月後、崩壊した神戸の市街を二度にわたってさまよった時の印象は、私にはいまもって強烈である。20世紀末の繁栄を誇っていた日本の近代都市がかくも脆いものであったのかということを思い知らされたのだ。他方で、原発の事故については、あらためて言うまでもない。事故からすでに9年を経て、今もなお破壊された原子炉には事実上手が出しようのない状況が続いているだけではなく、汚染水が発生し続けている。この状況は今後何世代にも続くであろう。原子力は科学技術の制御しうる限界を超えたのだ。それだけのことを学ぶのに要した犠牲の大きさに言葉を失う。なお続くその犠牲は、原子力発電の受益者である都市住民ではなく地元の農民や漁民に押し付けられている。

同時代を生きた北井氏にも、そしてなによりも滅びゆく農村に暖かいまなざしを向け続けていた北井氏には、これらの記憶は消し難いものがあるだろう。勝手な想像ではあるが、北井氏があらためて若者の闘いに眼を向けたひとつの契機ではないだろうか。

半世紀も前の闘争をあらためて取り上げる理由は、人さまざまであろう。それでよいと思う。50年もたてば、過去の闘いにたいして反省や批判もふくめてさまざまなことが語りうるであろう。闘争の敗北と運動の崩壊が、今にいたるまで傷跡を残していることは否定しようがない。しかし多くの若者が時代と社会に正面からひたむきに対峙していた時代であったことには間違いないのであって、その事実からはじめないことには一歩も進めない。

私自身にしても、この写真集『過激派の時代』の時代、1967年秋の羽田闘争と山﨑博昭君の死にはじまり、翌68年の東大闘争の全学化から69年1月の安田講堂をめぐる攻防戦までの過程は、それまで物理学の研究者として軸足をほぼ完全に素粒子論研究に置き片手間のようにデモに足を運んでいた生活から、時代に正面切って向き合う生活への、ときに逡巡をともないながらも一歩一歩転換していった過程であった。まぎれもなくその時代がその後の今にいたるまでの私を作ったといえる。この時代の画像にたいする感慨は、一入のものがある。

ベトナム戦争を背景にしたこの時代、幾つもの大学でバリケード・ストが闘われていたが、しかし学生だけが闘ったのではない。反戦青年委員会の労働者が街頭に出て、各地の農民や漁民や市民が開発や公害そして米軍や自衛隊の基地と闘い、ベトナムに運ばれる戦車の前に若者が座り込み、米軍ジェット燃料の輸送を阻止するために圧倒的な民衆が結集し、旧国鉄ターミナル駅の広場が反戦歌で満たされ、普通のサラリーマンが自宅に脱走米兵を匿い、家庭の主婦が警察の嫌がらせをはねのけて逮捕された学生への差し入れを敢行し、米軍基地内部でGIの叛乱が起り、そして自衛隊兵士のなかからも反戦・反安保の声が挙げられたのだ。日本の民衆の歴史において稀有な時代であった。

貴重なフォト・ドキュメントとしての北井氏による『過激派の時代』は、日本の民衆の歴史の失われてはならない記憶であり記録として残されなければならない。

元東大全共闘代表・6869を記録する会代表