リッダ闘争について

リッダ闘争(テルアビブ空港乱射事件)について

――本当に無差別射撃だったのか?――

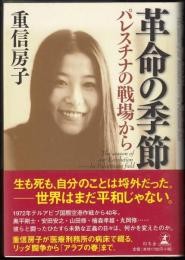

来る6月22日に10・8山﨑博昭プロジェクトの集会で講演していただく重信房子さん(元日本赤軍)は,リッダ闘争に関与したとして,日本ではネガティブに語られることが多いですが,実際はどうだったのか,また,リッダ闘争は本当に無差別射撃事件だったのか。当時の新聞記事や重信さんはじめ関係者の著書などをもとにして検証してみます。

10・8山﨑博昭プロジェクト関西事務局 新田 克己

(1) 重信房子さんとリッダ闘争

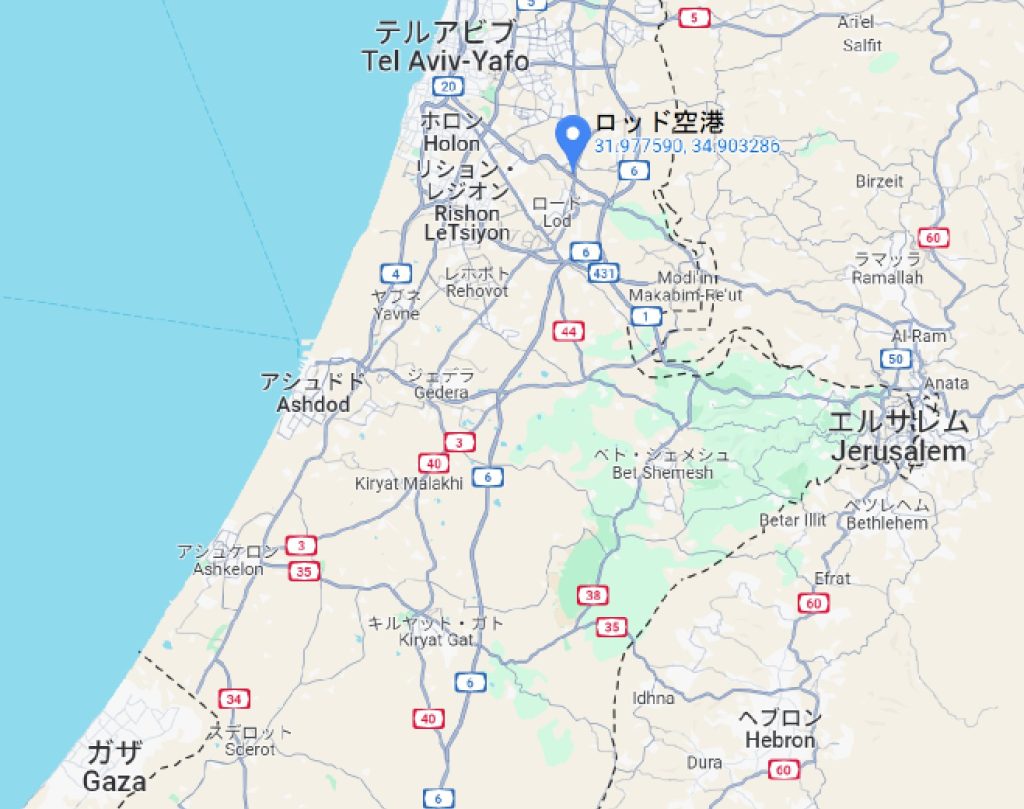

リッダ闘争は,1972年5月30日,イスラエルのロッド空港(リッダ空港ともいう,現在のベン・グリオン空港)にパリ発ローマ経由で到着したエールフランス132便から降り立った3人の日本人(奥平剛士さん,安田安之さん,岡本公三さん)が,空港の手荷物受け取り所で荷物に忍ばせておいた自動小銃を取り出して発射し,26人が死亡,80人が重軽傷を負ったと語られてきました。その際,奥平剛士さんは警備兵に射殺され,安田安之さんは手榴弾で自爆,岡本公三さんは取り押さえられて逮捕,のちに軍事法廷で終身刑の判決を受けて服役,その後,1985年捕虜交換で釈放され,レバノンに政治亡命して現在に至ります。

「リッダ闘争」は,通常「テルアビブ空港乱射事件」と称されるように,3人が自動小銃を無差別に乱射し,多くの民間人の命を奪ったテロ事件として,人々の記憶に残っています。

重大事件が発生したとき,新聞の一面に大きな見出しで事件が報道され,それを見た人々の印象が強く心に残ります。当時,日本のメディアがイスラエルで取材したわけではなく,イスラエルのメディアや欧米の通信社が配信した記事で紙面が作られたことで,日本の各紙はほぼ同じ内容で,同じ印象を与えるものとなっています。イスラエルや欧米のメディアもそのとき現場にいたわけではなく,イスラエル当局の公式発表を記事にしているだけであることに注意する必要があります。。

エールフランス機のテルアビブ到着は5月30日の午後10時半頃,日本時間でいえば31日の午前4時半ころです。したがって,日本の新聞で事件が最初に報道されたのは31日の夕刊でした。

微妙に違うところもありますが,ほぼ同じ内容の記事になっています。ただ,毎日新聞には,「赤軍派の重信房子も関連?」との見出しもあります。もちろん推測記事ですが,第1報から重信さんの名前が読者の頭にインプットされることになります。PFLPの作戦だということをわかっていながら,背後に重信さんがいることを示唆することで読者の興味を引くのは,近頃の週刊誌と同じ手法ですね。

2日目,3日目になると,重信さん関連の記事がさらに増え,扱いも大きくなります。

このようにして,日本のマスコミがこぞって,「テルアビブ空港乱射事件」と「重信房子」を結びつける印象操作を繰り返し,それが人々の意識に定着していくことになりました。かくして,「リッダ闘争の黒幕は重信房子」とのイメージが定着しました。

6月2日の朝日新聞には,「重信は無関係」との記事が出ますが,これ以上小さくできないという大きさの記事で,関心のなさが露骨に表れています。

その年の2月に「あさま山荘事件」を起こし,3月には「リンチ殺人事件」が発覚した「連合赤軍」と重信さんを結びつけようとの意図も働いていたのかも知れません。その頃すでに森恒夫執行部の赤軍派と関係を絶っていた重信さんは,連合赤軍に残ってリンチにあった親友遠山美枝子さんの死を遠くレバノンで知らされます。

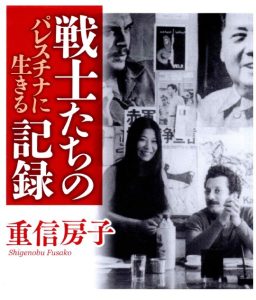

「この衝撃的なニュースの後で、バーシム(奥平剛士)が私を呼び出して言った。「実は退路を断った闘いに行くつもりだ。後は頼む」と。「作戦を成功させたらそのまま自決するつもりだ」と言い直した。」(重信房子「戦士たちの記録」)。リッダ空港での作戦のリーダーだった奥平剛士さん(戸籍上,重信さんの夫)がはじめて作戦の内容を重信さんに明かした場面です。

それに続けて,奥平さんは「人を殺すことに痛みを感じない人間なんて居ないだろう。でも闘わざるをえない抑圧されたパレスチナの側で義勇兵として闘うことは痛みを自分に課すことでもある」と語ります。それに対して重信さんは「私は、闘いに参加することはもちろん賛成だった。当初の赤軍派として(ここに)来た目標の一つでもある。でも自ら命を捧げる決死作戦には反対だ。」として,PFLP政治局に対して意見書を提出し,「義勇兵が作戦で自決することには反対である」と伝えます。それに対して,PFLP側は「我々は自決作戦はのぞんでいない。投降した者をのちに奪還するのがわれれの原則だ」と返答します。自決はPFLPの意思ではなく,ましてや重信さんの意思でもありませんでした。「人を殺めた以上生きて帰れない」というのが奥平さんたちの覚悟でした。「自決」という考え方は,このとき生まれたようです。

実際の作戦現場では,奥平さんと安田さんは命を落としますが,岡本さんは自決が果たせず警備員に捕まります。逮捕後,岡本さんは自ら「レッド・アーミー(あるいはレッド・スター・アーミー)」と名のったようで,彼を援護する意味でも。「赤軍」としての声明を発表する必要がありました。重信さんは,当時の上司にあたるPFLPのスポークスパーソンであり作家としても著名なガッサン・カナファーニに呼ばれて話し合いました。当初,赤軍としての声明を出さなかったのは,「すでに前年の11月に国内の赤軍派とは袂を分っていたので名乗る組織も無かったし、名乗るつもりもなく,ただPFLPの作戦の義勇兵として貫徹する戦いだったからです。」重信さんは急遽11項目からなる「赤軍声明」を作成し,発表します。本来,PFLPの作戦として実行され,「赤軍」の名前は出なかったはずですが,この「赤軍声明」が,重信さんの名前が「テルアビブ空港乱射事件」と結びつく原因にもなりました。以後,「アラブ赤軍」あるいは「日本赤軍」の呼び名が定着していくことになります。

声明は,「三人の同志の最後の言葉は次のようであった。『われわれは絶対に失敗しない。歴史の中の無名戦士としてどこでも死ぬ用意がある。いざ友よ,家族よ,葬式をせずにお祝いをせよ!』」という言葉でしめくくられています。

このように,リッダ闘争は,PFLPが立案した作戦に,奥平さんたちが共感し,実行されたもので,重信さんは「知ってはいたが,関与していない」というのが正しいところだろうと思われます。

(2) 本当に無差別射撃だったのか?

リッダ闘争は、3人の日本人コマンドがテルアビブ空港(リッダ空港)に降り立つところからはじまります。

偽造パスポートでパスポート・コントロールを抜けたあと、トイレでその偽造パスポートを破り捨てて、手荷物引き取り所で荷物を受け取り、その中の自動小銃や手榴弾を取り出します。

新聞記事などによれば、3人は、ただちに周辺にいた同じエール・フランス機から降り立った乗客に向けて銃弾を浴びせたことになっていますが,その場面に何とも言えぬ違和感を覚えた人も多かったはずです。そんなことをするはずがない。「狂気」という言葉で理解しようとした人もいます。ただ、逮捕された岡本公三さんの口から「赤軍」の名が出ると、つい3ヶ月前に発覚した「連合赤軍」の仲間うちの大量殺人を思い出し、「赤軍」ならあり得る、と納得した人も多かったのではないか。それが、「違和感」を深く追求しようとした人がほとんどいなかった理由の一つなのではないかと思います。

事件後、おびただしい数の「論」が発表されますが、そのほとんどが、「3人が無差別射撃をした」ことを前提として書かれています。

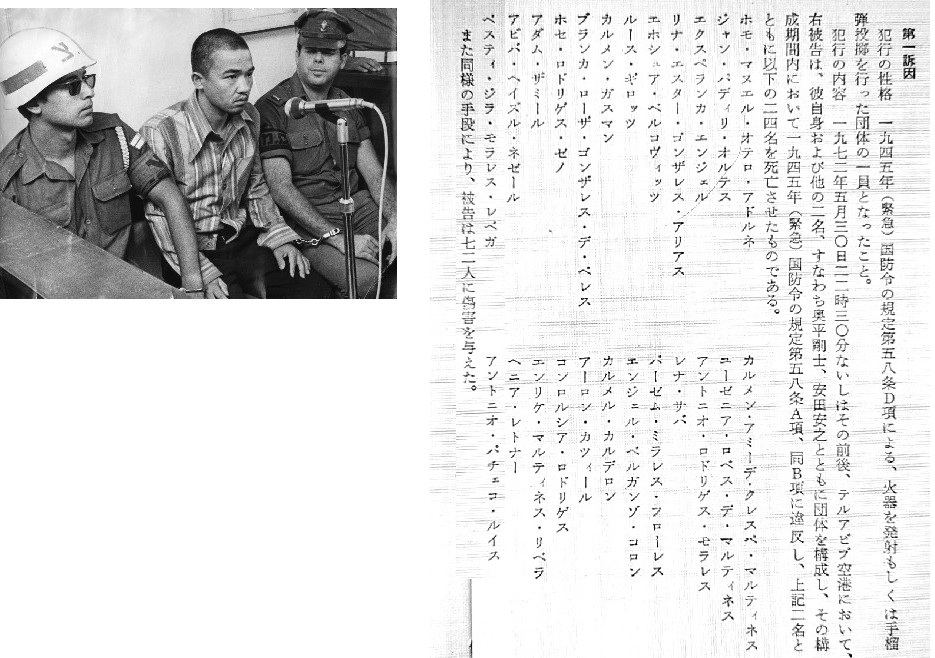

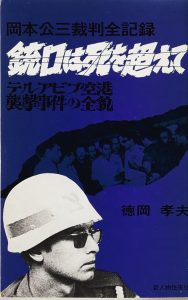

そして,岡本公三さんの軍事裁判の訴状(徳岡孝夫『岡本公三裁判全記録 銃口は死を超えて』)にも,3人の日本人コマンドは,24名の一般人(その中には,後述のアーロン・カツィールの名も見えます)に加えて,彼らのうち2名(奥平剛士さんと安田安之さん)を含めた計26名を死亡させたとあります。

奥平剛士さんの体には10数発の弾丸が撃ち込まれていたといいます。それらの弾丸はどこから飛んできたのか? 軍事法廷では,仲間が撃った,あるいは仲間が撃った流れ弾に当たったと,無理のある説明がなされ,あくまで第三者(警備隊)の発砲はなかったものにしようという意図が感じられます。

実際はどうだったのか。その場面を見た人はいません(残っていません),イスラエルの空港警備隊を除いては。

新聞記事などを見ても,写真は事件が終わったあとのものだし,記事の内容は,イスラエル側の発表をそのまま報道しているにすぎません。

当時も,イスラエル側の発表に疑問を投げかけた人もいました。「まず最初におかしいと思うのは、三人のゲリラの一方的乱射に終始したようにみられていることだ。 アラプと敵対関係に立ち、たえずそのゲリラの活動を警戒しなければならないイスラエルが、空港を無防備状態に放置しておくはずがない。そこには武装したガードマン、警官、軍人など合わせて約300人が警備していたといわれる。事件発生とともにかれらはただちに応戦したとみるのが自然だろう。死んだゲリラの一人は,最初は味方の誤射でやられたと発表されたが、あとでは外の一人とともに手投げ弾で自決したことになった。ゲリラがイスラエル側に撃たれた可能性もあって、滑走路で死んだ一人は、 前額部と後頭部を撃ち抜かれていたという。同時に一般乗客にイスラエル側の銃弾があたらないという保証はない。乱戦の間に双方の撃ち合いの犠牲となった者がいると考えられる。」(梶谷善久「死におもむくゲリラの論理」『現代の眼』1972年8月号)

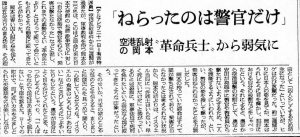

後に,岡本公三さんは「自分は空港で警官をねらい,乗客は撃たなかった」と述べています(6月22日朝日新聞夕刊)。さらに,捕虜交換でレバノンに帰還した岡本さんはインタビューに答えて,「訓練した我々三戦士が、計画どおり警備兵を撃ち、慌てた警備兵が旅行客に向かって無差別に撃ち返した。その結果、戦闘に巻込まれた人々が多数死傷した。我々が想定していた以上に、慌てたイスラエル警備兵の出鱈目な射撃による死傷者が大半だった。しかし、今僕がそう証言しても、自己弁護にしかならない。」と発言しています(「日本赤軍20年の軌跡」話の特集93年5月)。

レバノンのPFLPは,毎年5月30日にベイルートでリッダ闘争記念日を祝っています。今年リッダ闘争52周年記念日において,PFLPの責任者は,「1972年5月30日,フランスの航空機がリッダ国際空港に到着しました。乗客たちは降りて,パスポート係員のところに向かいました。パスポート手続きを終えた3人の日本人青年たちは,自分たちの荷物を待っていました。それぞれの荷物を手に取り,特定の場所に向かい,そこから銃と手榴弾を取り出して警察と税関職員に向けて発砲を開始しました。その後,一人の戦士が外に出て,到着ホール近くの2機の航空機に手榴弾を投げつけました。3人の戦士たちは空港を制圧しました。今日,この記念日は、ガザと西岸地区で尊厳の戦いを繰り広げているパレスチナの人々にとって,野蛮な占領に対する驚異的な勇気と抵抗と英雄的な耐久力を示すものとなっています。」(Hadfnews.psより)と述べています。

このように,イスラエル側の発表「3人はいきなり旅行客に向かって無差別に銃を乱射した」よりも,岡本さんの説明「我々は警備兵を狙った」の方がはるかに説得力があります。あとで述べるように,その場にはイスラエルの要人がいたわけで,通常よりも警備体制は強化されていたはずです。そんな中で,3人が100人もの人を死傷させたというのは信じがたいことです。

岡本さんが言うように,いきなり攻撃されたイスラエルの警備兵はあわてて反撃するでしょう。その弾丸10数発が奥平さんを倒したとすれば,それよりはるかに多い弾丸が飛び交ったはずです。奥平さんたちのまわりには,同じ飛行機から降りた100人以上の旅行客がいました。警備兵は,それらの一人も殺していないというのでしょうか。むしろ,警備兵から放たれた銃弾の方が3人が放った銃弾よりもずっと多くの人の命を奪ったという方がありそうなことと思えます。岡本さんの軍事裁判に対して,弁護活動に参加することを要求した日本の弁護士庄司宏さんがイスラエルに入国を拒否されます。その庄司さんも「だれが日本人の銃弾によって殺され、だれが衛兵の銃弾で死んだか等々。カミカゼ伝説の盲信者以外のだれが、こんな話――1人が自爆し、1人は仲間に殺されるまで射撃をやめなかったなどという報道――を信ずることができるだろうか。」と述べておられます(徳岡孝夫『銃口は死を超えて――岡本公三裁判全記録』)。さらに「これに続く新聞報道は、犠牲者の性別、年齢、職業などについて、なんらの具体的事実も提供していない (犠牲者の中には、官や武装警備兵がいたのか)」この事件について,イスラエルは報道管制をしいていたようで,情報はすべて政府機関が発表していました。

「PFLPは、「イスラエル兵の無差別反撃による死者をこそ調査すべきである。パトリック・アルグレロ隊(3人のコマンド)の弾丸と種類がちがうはずだ」と主張し、欧州NGOなども動いたがイスラエルは国連による調査を拒否した。」(重信房子『革命の季節 パレスチナの戦場から』)

岡本公三さんは,解放後「われわれの戦いは戦闘行為であって,テロではない」と述べています。一方,公判における罪状認否では,「旅行者や一般の人を撃っただけでなく,警察官に対しても撃ったということが抜けている」(「銃口は死を超えて」)と発言が揺れていますが,世界一取り調べが厳しいといわれるイスラエル警察にとらわれている時期の発言としてはやむを得ないものと思われます。

一方,奥平剛士さんは,テルアビブに向かう前日にローマから重信さん宛の手紙を投函していて,事件後,重信さんのもとに届きます。そこには,“神ははらからの為に命を棄てたまいけり,汝も又はらからの為に命を棄つべきなり・・・。という声が届きます” 同封されていたご両親への手紙は,“ローマの空は明るく,風は甘いです。町は光にあふれています。 少年時よみふけった、プリュータークの思い出が町の至る所で、 僕を熱くさせます。 仕事がすみしだいお二人のもとに帰ります。ではお元気で。さようなら”と結ばれています(『革命の季節』)。翌日に,無差別殺人を計画している人の文章とはとても思えません。

日本の左翼運動の分析で知られたハワイ大学教授の社会学者パトリシア・スタインホフ教授は、岡本裁判が終了した直後,イスラエルに渡り,岡本公三さんのインタビューに成功します。「私は,テルアビブ空港襲撃の目的は何か聞いてみた。岡本はいった。第一目的は世界に衝撃を与え,怒らせること,そして革命の力,赤軍派の力を知らしめることだ。第二目的は,世界中の革命運動への,日本赤軍派の連帯の表明だ。」(パトリシア・スタインホフ『死へのイデオロギー 日本赤軍派』)

そのパトリシア・スタインホフ教授は,リッダ闘争から35年目の2007年,インタビューで、イスラエルの治安部隊による反撃が民間人を含む26人の死者と70人をこえる負傷者の発生の多くに責任があった可能性を述べています。重信房子さんの 『戦士たちの記録』によれば,「あれ (惨事)は、まったく計画外だった。あれはマスメディアとそれを情報源としていたすべての人たち、(私の初期の著作を含む)によって行われた誤ったイメージの一部です」と述べている。「私は、(オカモトの)裁判が終わった直後、あの空港にいました。まだ銃撃戦の痕が残っていましたが、ものすごい数の警備兵がいて、手荷物受取所の片側に狭いバルコニーのようなものがあり、そこに武装した警備兵たちが立っていたのです」と、クロスファイヤーによって多くの乗客が殺された可能性を述べている。当時「まるで3人の日本人ボランティアが全員を殺し、全員を負傷させたように語られたが、誰も調べなかった」点を指摘してこう言っている。「なぜなら、事件後、現場を掌握していたのはイスラエル人だけであり、イスラエルの警備兵によって誰かが撃たれた可能性を示すことは彼らイスラエルの利益にならないからです」と。イスラエルは事実を葬ったのである。

パトリシアさんの言う通りだとすると,イスラエルは国を挙げて歴史を捏造したことになります。

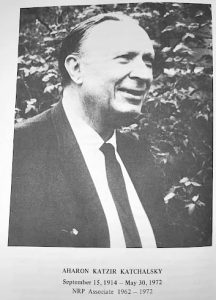

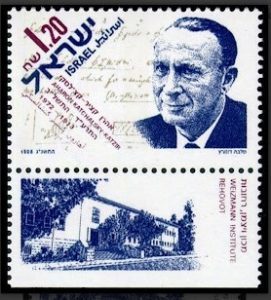

リッダ闘争での犠牲者のうちイスラエル人は7人ですが,その中にアハロン・カツィール(Aharon Katzir)という名前があります。アハロン・カツィール(もとの姓はカチャルスキー,後にヘブライ読みのカツィールに改姓)は,世界的に著名な生物物理学者で,生体高分子や生体膜の研究をしていました。日本でも『生物物理学における非平衡の熱力学』という教科書がA。カチャルスキーの名で出版されています(青野修ほか訳 みすず書房)。本書の略歴には,「1952年ヘブライ大学物理化学教授となる。イスラエル科学アカデミー,国際生物物理学連合総裁を歴任した。」とあります。イスラエルを代表する科学者でした。

1993年には記念切手も発行されて、アハロン・カツィールの肖像とともに,研究者として勤務していたヴァイツマン科学研究所がデザインされています。

1993年には記念切手も発行されて、アハロン・カツィールの肖像とともに,研究者として勤務していたヴァイツマン科学研究所がデザインされています。

ヴァイツマン科学研究所は,1934年に,後にイスラエル初代大統領になる化学者ハイム・ヴァイツマンが設立した研究所で,「化学兵器(毒ガス)の父」として名高いユダヤ人化学者フリッツ・ハーバーをナチス・ドイツから逃れさせ所長にすえようとしますが,ハーバーはパレスチナにわたる途中で死去,ヴァイツマン自身が所長の座に就きます。

アハロン・カツィールは弟のエフライム・カツィールとともにヴァイツマン科学研究所に勤務,アハロンが高分子,エフライムが生物物理の部門を担当します。アハロンの死後,ヴァイツマン科学研究所には,「アハロン・カツィール・カチャルスキー センター」が設立され,科学研究の支援や啓発活動を行っています。

イスラエルの大統領は,実務的な権限を握っている首相に比べて,儀礼的な立場にすぎませんが,国の重要人物であることにはかわりありません。初代大統領には化学者ヴァイツマンが就任しますが,彼が在任中に死去したとき,第2代大統領への就任を打診されたのは,物理学者アインシュタインでした。アインシュタインは,高齢を理由に断りますが,大統領候補に科学者が選ばれる素地はあったようです。

リッダ闘争があった1972年は,翌年に第4代大統領の選挙が予定されていました。ときの首相ゴルダ・メイアが次の大統領候補にアハロン・カツィールを考えていたのはごく自然なことでしょう。アハロンが急死したあと,メイア首相が指名したのはアハロンの弟エフライム・カツィールでした。こうして,エフライムが第4代大統領に選ばれることになりましたが、リッダ闘争がなければ,アハロンが第4代大統領になっていたでしょう。

そんなイスラエルの要人がリッダ空港で誰かが放った銃弾に斃れ,イスラエル人の犠牲者7人のうちの1人になりました。それは偶然のできごとだったのでしょうか。

重信房子さんは,著書『戦士たちの記録 パレスチナに生きる』に次のように記しています。

「アハロン・カツィールは、罪のない一般市民ではない。彼は標的そのものだったとPFLPの誰もが、私に話していた。 アハロン・カツィールの死のために、報復でコーゾー・オカモトが拷問を受ける危険をPFLPの人々は私に話していた。私はアブハニ(PFLPの対外作戦部長)に会えた時、 アハロン・カツィールは予定された標的だったのか?と尋ねた。「当然だ」と彼はうなずいて「神がパレスチナに与えたプレゼントだ」と言った。」

アハロン・カツィールが標的だったとすれば,リッダ闘争は無差別テロではなくて、戦闘行為だったという岡本公三さんの説明に納得がいきます。3人のコマンド,その一人が標的を狙い,一人が警備兵を撃ち,もう一人が援護する,という作戦が浮かびます。その際,流れ弾で斃れる人が出てもやむを得ない,ということだったのでしょう。

捕虜交換でレバノンに帰ってきた岡本さんを,英雄として,人々は歓喜の声で迎えます。リッダ闘争での犠牲者の半分以上はプエルトリコから来たキリスト教の巡礼者であって,イスラエルやパレスチナにとっては第三者でした。それでも人々に歓喜の声を上げさせたのは,犠牲者の中に「敵」が含まれていたからではないでしょうか。「敵」とは,アハロン・カツィールその人だったはずです。

NTI(Nuclear Threat Initiative)のホームページには,「Israel Biological Overview」という記事が掲載されていて,1948年のイスラエル建国時における生物兵器についての疑惑が論じられています。そこには,「イスラエルの生物兵器に対する初期の態度は、イスラエル建国を取り巻く歴史的背景と、イスラエル建国の父で初代首相のダヴィド・ベングリオンの個人的なつながりから生まれた。有機化学者のエルンスト・ダヴィド・バーグマン教授、化学者で微生物学者のエフライム・カツィール、生化学者のアハロン・カツィールは、防衛問題に関するベングリオンの科学顧問の中で重要な位置を占めていた。この3人は、 HEMED の名で知られるイスラエル国防軍 (IDF) 内の軍事研究開発部門である科学部隊の設立で中心的な役割を果たし、科学技術がイスラエルに独自の安全保障問題の解決策をもたらすというベングリオンのシオニスト的見解を支えた。」とあります。

また,WikipediaのEphraim Katzirの項(英語版)には,こんなエピソードが紹介されています。 「彼と彼の兄は新たな戦争方法の開発に取り組んだ。1947年後半から1948年にかけてのパレスチナ戦争の勃発後、イスラエル独立戦争を予期して、カツィール(エフライム)は当時コロンビア大学で働いていた生化学者のデイヴィッド・リッテンバーグと会い、「イスラエルの独立戦争のために細菌と毒物が必要だ」と言った。リッテンバーグはヴァイツマンは当初この要求を退け、カツィールを「野蛮人(savage)」と呼び、レホ??ヴォトのシーフ科学研究所からの解雇を求めたが、数週間後に彼は態度を軟化させ、解雇は取り消された。その後まもなく彼の兄アハロンが、パレスチナ委任統治領の生物兵器研究ユニットHEMEDの所長に任命された。?4月初旬には、パレスチナ人に対してそのような物質を使用する決定が下された。5月、ベングリオンは、生物兵器とそれを生産するための機器の調達に関する海外での成功を認め、エフライムを兄に代わってHEMEDの所長に任命した。」

カツィール兄弟は,イスラエル軍の生物・化学兵器の開発に重要な役割を果たしていたことは間違いないようです。

さらに,前出の「Israel Biological Overview」には,「1948 年の戦争中にパレスチナの村や町で行われた生物兵器作戦に関する噂と、その後の戦争中のHEMED BEIT(生物兵器に特化したHEMEDの部門)の活動の範囲と規模に関する疑問は、今日まで続いている。1948 年 5 月23日、ガザ地区のエジプト軍兵士が、アラブ人に変装したイスラエル軍兵士 4 名を井戸の近くで捕らえた。1948 年 5 月 29 日のエジプト国防省の声明では、4 名の「シオニスト」がガザの自噴井戸に「赤痢と腸チフスの病原菌」を撒こうとして捕まったとされている。エジプトは4 名のイスラエル人を裁判にかけ、有罪判決を下し、処刑したが、イスラエルは容疑を激しく否定し、これを「悪意ある中傷(wicked libel)」と呼び、イスラエル軍兵士は諜報活動と偵察活動に従事していたにすぎないと主張した。この事件やイスラエル独立運動中のその他の生物兵器事件に対するイスラエルの責任の問題は未解決のままである。」という記述があります。腸チフス事件にアハロンまたはエフライムが関与していた可能性は高いです。

また,1948 年 4 月9日には,「ディル・ヤシン事件」が起こっています。エルサレム近郊のパレスチナの村ディル・ヤシンをユダヤ人武装勢力が襲い,老人,女性,子どもをふくむ村民たち数百人を虐殺しました。危険を感じたアラブ系住民数十万人がヨルダンやエジプト領内に逃れ,パレスチナ難民が生まれることになります。「ナクバ(大厄災)」の始まりです。

PFLPは,リッダ闘争を「ディル・ヤシン村虐殺の報復作戦」と名付けます。パレスチナの大義をかかげた戦いにふさわしい標的がアハロン・カツィールだったのではないでしょうか。いや,むしろターゲットが先に決まっていて,それにふさわしい作戦名をつけたとも考えられます。

ヴァイツマン科学研究所のホームページには,「1972年5月、カツィールは、ノーベル化学賞受賞者のマンフレート・アイゲン教授とゲッティンゲンで開催した膜に関するドイツ・イスラエル会議など、ヨーロッパでのいくつかの会議に出席した後、帰国の途上であった。」と書いてあります。それらのスケジュールから,帰国の日時を推定することは容易だったと思います。

ただ,一つ問題があります。アハロン・カツィールくらいの要人になると,飛行機はファースト・クラスを利用するでしょう。ファースト・クラスの乗客の手荷物は最初にターンテーブルに出て来ます。パトリック・アルグレロ隊が手荷物から自動小銃を取り出したときに「標的」がその場にいるのは,3人のコマンドもまたファースト・クラスに乗っていたときに限られます。逆に,パトリック・アルグレロ隊がエール・フランス機のファースト・クラスの乗客であったことが示せれば,ターゲットがアハロン・カツィールだった(無差別射撃ではなかった)ことの証明になるのではないかと思います。